[명상수필: 한 줄 시가 그리운 아침이다]

하얀 파도 속에 한 여인이 웃고 있다. 한동안 말없이 나를 바라보다 초록색 안경을 끼고 다시 파도를 타고 너울너울 춤을 추며 아바(ABBA)의 댄싱 퀸(Dancing Queen)을 흥얼거리고 있다. 그녀가 한 모금 맥주를 입에 물고 슬며시 내 어깨를 더듬는 순간 나는 잠에서 깨어났다.

아직 이른 봄, 겨울바다는 한산하다. 그래도 갈매기들은 때를 지어 바다를 희롱하고 있다. 희롱한다기보다 즐긴다고 하는 말이 맞겠다. 피서객이 없는 겨울바다는 오롯이 그들의 텃밭이다. 파도타기를 하는가 하면 보란 듯이 날아다니는 모습이 여유롭다. 너울성 파도 따라 갈매기들의 흥얼거리는 콧노래가 겨울바다를 춤추게 한다. 사랑, 미쳐도 단단히 미친 그녀가 겨울바다를 즐기고 있다. 도대체 나올 생각을 하지 않는다. 사람이 없는 겨울바다를 즐기는 그녀를 바라보며 잠을 깬 시각은 오전 일곱 시를 조금 넘기고 있었다. 축 늘어진 잠옷이 바닷물에 젖은 듯 축축하다.

사랑, 미치도록 살가운 사랑의 그림자가 겨울파도를 타고 있다. 멀리 가버린 사랑. 사랑은 결코 말하지 않다. 사랑은 침묵을 좋아한다. 침묵만이 사랑을 온전히 지킬 수 있다. 사랑이라 말하는 순간 사랑은 사랑이 아니다. 그냥 겨울바다처럼 말없이 다가가 안아라, 품어라, 그리고 들어 올려라.

백사장 깊숙한 곳, 시원한 물인 양 마구 들이켰던 하얀 파도는 맥주였다. 백사장을 등에 업고 한밤을 지새웠던 사랑은 이제 겨울바다가 되었다.

오랜만에 찾아온 겨울바다. 저 멀리 오륙도가 눈에 들어온다. 갈매기 한 마리가 도무지 나올 생각을 않는다. 나와라. 이제는 나와라. 밀실 사랑은 사랑이 아니다. 사랑은 혼자 하는 것이 아니다. 나와서 아바의 댄싱 퀸을 다시 불러라.

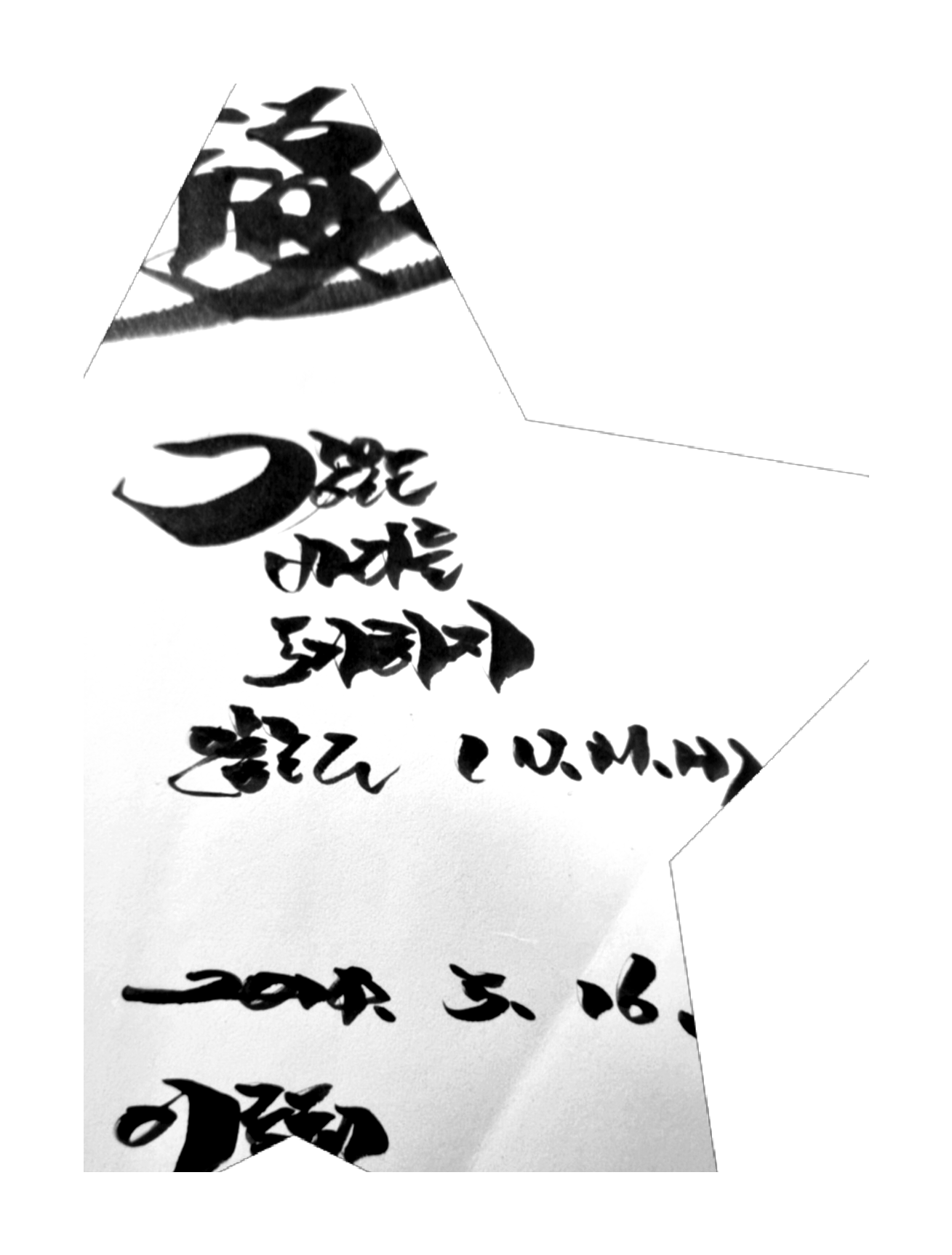

2010년 3월 황금동 대폿집에 그는 시집을 들고 나타났다. 붓펜 한 자루를 들고 시집 "커피 한잔의 카타르시스"를 몇 권 가슴에 품고 있었다.

남루한 복장에 모자를 눌러쓴 그가 다가왔다. 내 이름을 묻고는 시집 표지에 한자(漢字)로 "수(隨)" 字(자)를 멋지게 쓰고는 "강물은 바다를 포기하지 않는다"란 말을 남기며 돈 만원을 받아 들고 무표정하게 돌아섰다.

가슴이 아팠다. 시인이 왜 이렇게 살아야 하는가. 그때 왜 나는 그에게 한잔 막걸리를 건네지 않았을까. 그리고 같이 앉아 시집 이야기를 끝없이 풀어놓을 수도 있었을 텐데. 지금 생각해도 후회스럽다.

어찌 수필을 쓰는 나를 두고 이름 앞에"수(隨)" 자(字)를 써 주었을까. 그는 관상도 볼 줄 알았는가. 지금도 그는 시를 쓰고 있을까. 시집, "커피 한잔의 카타르시스", 그의 대표작은 "울지 않는 새"다. 울지 않는 새라니. 새는 울어야 새지 울지 않는 새는 새가 아니다. 꿈속 그녀가 시인 이종태를 안아 주면 좋겠다. 한 마리 물새가 아직도 사랑을 물지 못한 듯 도무지 날아오를 생각이 없다.

-모든 새가 떼거리로 날지만

떼거리로 날지 못하는 새가 있어

떼거리로 나는 것을 잊어버린 새가 있어

그래서 외톨이가 된 새가 있어

모든 새가 다 울지만

울지 못하는 새가 있어

우는 것을 잊어버린 새가 있어

그래서 외톨이가 된 새가 있어

새 그림을

그려보네 -

2010년 3월 이종태

그가 쓴 표제시다.

그는 이 시의 시작 배경을 언어학적 사변을 상실한 두 가지 예를 들고 있다. 한 마리 새는 어릴 적 밤마다 싸우는 엄마 아빠의 싸움을 지켜보다 정신적 공황으로 인해 말을 잃어버려 평생 울지 못 하는 새가 되어 버렸다.

나머지 한 마리 새는 처용으로 묘사되어 있다. 신라시대 향가인 처용가의 배경설화인 처용을 들고 있다. 아내의 불륜을 목격한 처용, 그래서 그도 역시 강한 충격에 의해 언어학적 사변을 상실해 버린다. 울지 않는 새의 시작배경, 새의 정체성이 어렴풋이 드러나고 있다. 이종태의 새는 말을 못 한다. 그래서 외톨이가 된 새다. 새는 무리 속에서 우는 새여야 한다. 그리고 울고 싶을 때 울어야 한다. 늘 우는 새만이 참새다.

모든 새가 떼거리로 날 때 나는 것을 잃어버린 새, 모든 새가 떼거리로 울 때 우는 것을 잃어버린 새, 그 새가 겨울 바다를 날고 있다.

사랑이란 한갓 물거품. 열정의 시간이 지나고 끈질기게 달라붙었던 환희의 밤이 지나가면 사랑은 그저 하얀 물거품으로 남는 것. 날지 못하고 울지 못하는 새, 종태도 나도 같이 울고 같이 날아야 한다. 하여 잃어버린 언어학적 사변을 되찾아야 한다.

허무한 사랑 뒤에는 처절한 고독이 자리 잡고 있다. 고독해서 사랑하는 것이 아니라 사랑했기 때문에 고독해질 수 있는 특권을 누구는 "진정한 사랑의 종말"이라고 말했다.

초록색 안경을 끼고 너울성 파도 따라 댄싱 퀸(Dancing Queen)을 흥얼거렸던 그녀가 몹시도 그리운 백사장에 물새 한 마리가 아직도 고개를 처박고 있다. 사랑, 그것은 어쩌면 매너리즘에 허덕이는 언어학적 사변인지도 모른다.

-내가 누워서 편히 쉴 수 있는 윤리의 풀밭은 어디에 있단 말인가.

이런 내가 참으로 못마땅한 나는 빨리 죽어서

나무뿌리가 풀뿌리가 되어 풀잎으로 다시 태어나 바람과 이야기하고 싶고 또 다른 풀잎과 이야기하고 싶다.

그 세계엔 내가 인간이기 때문에 해야 할 구차스러운 고민을 하지 않아도 될 <윤리의 풀밭>이 있을 것이니까.

그렇다.

생각의 누더기를 기워서 만든 넝마나 걸치고,

허접하고 몽매한 소리나 지껄이면서 사유의 변방을 헤매는 각설이가 바로 내가 아닌가.

(중략)

나의 시는 태어날 때부터 언어학적 사변(思辨)이라는 관념적 틀을 벗어나지 못한다.

업(業)이 없는 내가 사출 하는 나의 시는 나의

시학(詩學)적 자궁에 착상하기를 주저한다.

나의 시는 사변(思辨)의 털을 벗어나지 못한 채 유령의 걸음걸이로 배회하기만 하는 것이다.

내가 끄적인 시 나부랭이는 마치 아스팔트 위를 굴러다니는 휴지조각처럼 씁쓸하고 보잘것없는 것이다.-후기에서

이종태의 시집, 커피 한잔의 카타르시스, 한 줄 시가 그리운 아침이다.(2024.3.10)

'[글 따라 마음 따라]: 자작수필 & 자작시' 카테고리의 다른 글

| [명상수필: 내 마음 나도 몰라라] (103) | 2024.03.18 |

|---|---|

| [명상수필: 사람보다 좋은 당신] (124) | 2024.03.12 |

| [명상수필: 그래도 줄기세포는 이어지고 있다] (136) | 2024.03.08 |

| [명상수필: "봉황(鳳凰) 새"야 날아라] (122) | 2024.03.02 |

| [명상수필: 기도, 세렌디피티] (143) | 2024.02.27 |